Pulso Laboral Nº2

Condiciones de trabajo y salud obrera: la Federación Gráfica Bonaerense a comienzos del siglo XX

Pablo Ghigliani

Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS – CONICET /UNLP). Integrante del Colectivo Historia Obrera.

Más allá del salario: la demanda por salud

“Hasta el presente únicamente nos hemos ocupado de no trabajar más de 8 horas diarias y el aumento del sueldo, dejando a un lado la cuestión más primordial, que está relacionada íntimamente con nuestro físico: la higiene en los talleres”, afirmaba en agosto de 1907, El Obrero Gráfico, periódico de la flamante Federación Gráfica Bonaerense (FGB), que nucleaba desde el mes de mayo a todas las sociedades de resistencia de los distintos oficios que en ese entonces conformaban la rama. Esta organización era un fruto de la huelga gráfica de 1906, que había culminado con dos importantes novedades: un acuerdo que incluía mecanismos de renovación periódica y una Comisión Mixta Permanente para velar por su cumplimiento. Envalentonada por sus logros, la FGB prometía ahora avanzar sobre una cuestión cada vez más candente en la época: las condiciones de trabajo y la salud.

Desde mediados del siglo XIX, el higienismo permeó las políticas públicas de nuestro país. La creación en 1880 del Departamento Nacional de Higiene (DNH) fue, quizás, la cristalización institucional más visible de la tendencia a promover la prevención y la fiscalización de las políticas dirigidas a la conservación de la salud de la población. El desarrollo del higienismo comprendía en la práctica un vasto campo de acción que iba desde la limpieza de calles y mercados públicos hasta el alumbrado y la purificación del agua, pasando por la propagación de vacunas y la inspección de la calidad de los medicamentos y los hospitales. En este nuevo contexto, las autoridades comenzaran a prestar atención a los males de la industrialización repetidamente denunciados por un movimiento obrero en franco proceso de organización. Para fines del siglo XIX, el DNH describía ya las inadecuaciones de las instalaciones fabriles como un peligro para las poblaciones obreras. Sus inspectores, y desde 1907 los del Departamento Nacional del Trabajo (DNT), informaban regularmente sobre las pésimas condiciones de higiene de los talleres fabriles: baños paupérrimos; mala calidad del agua; falta de luz y ventilación; hacinamiento del personal, los materiales y las máquinas.

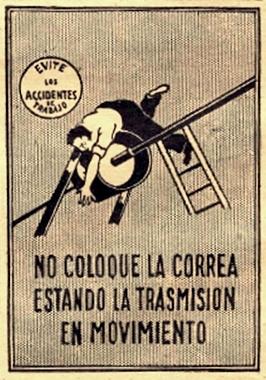

El vacío legal existente facilitaba la renuencia de los industriales a invertir en seguridad. Las iniciativas reformistas solían quedar en la nada. Tal el caso, por ejemplo, del proyecto de Ley de Higiene y Seguridad en las Fábricas y Talleres de 1914 que reunía una serie de disposiciones generales, y disposiciones específicas para ciertas industrias, entre ellas, las imprentas de diarios y los talleres tipográficos. Los casos exitosos confirman la regla: hubo que esperar trece años y doce proyectos para la sanción en 1915 de una ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. No sorprende entonces, el irónico título, “Talleres modelos”, de una nota de denuncia publicada por El Obrero Gráfico en 1918: “Modelos en inmundicia son ciertos talleres en los cuales se nos explota y que más bien merecerían la denominación de verdaderas catacumbas modernas, en donde nos envenenamos pagando así nuestra contribución a la tuberculosis. Pero conformémonos; estas ratoneras sin aire ni luz y esos rincones, que más que talleres parecen depósitos de desperdicios, constituyen los cimientos del enorme edificio industrial del que tanto se enorgullecen los ricos”.

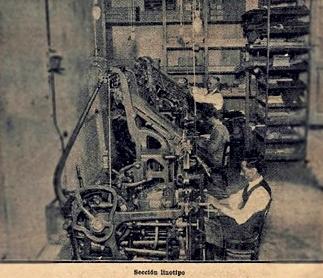

Para los gráficos la salud era una preocupación diaria debido a la alta incidencia del saturnismo, una enfermedad causada por la excesiva proporción de plomo en sangre, que afecta a los sistemas digestivo, nervioso y respiratorio, y que puede conducir a la muerte. Por ello, el insistente reclamo de la FGB para que las empresas suministraran máscaras, un litro de leche diario y la colocación de mecanismos para mejorar la circulación del aire contaminado por las emanaciones de la fundición de plomo, en particular, en las secciones de linotipia, rotograbado, aerografía y dorado. No obstante, sin organización en las plantas, el reclamo rara vez prosperaba. En 1916, una empresa líder del sector como Fabril Financiera, sólo consintió la entrega de máscaras y guantes tras la presentación de un petitorio por las trabajadoras de la sección aerografía que pintaban los almanaques. Si este era el caso en las empresas millonarias, en los pequeños talleres reinaba la precariedad más absoluta.